更新:2025-07-06

国立国会図書館デジタルライブラリーより

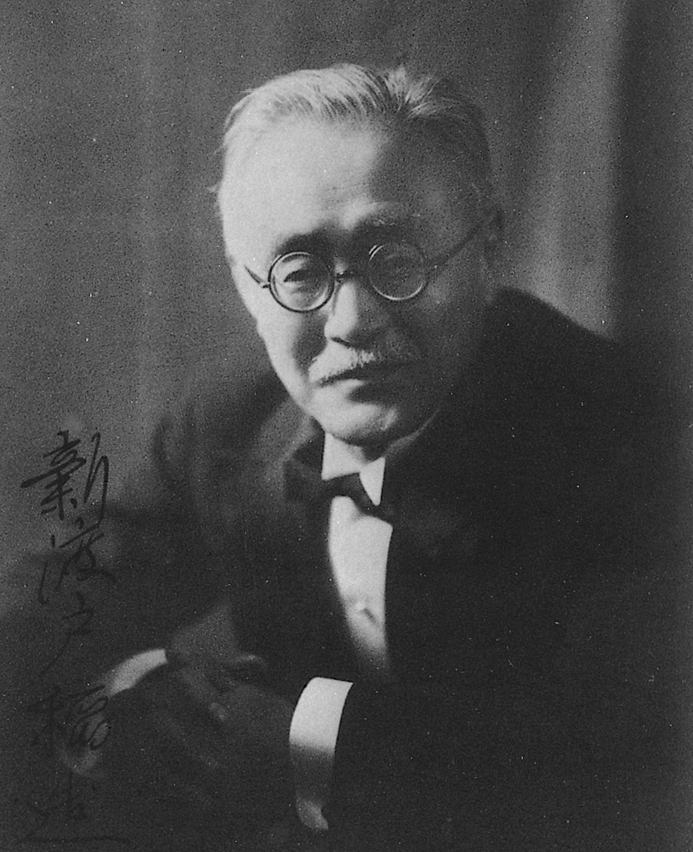

新渡戸稲造(1862-1933)は 日本国内に留まらず 国際的かつ広範囲な活躍をしたので 新渡戸稲造の"ゆかり"は 広がりが大きい

そうした中で 国内のほんの僅かではあるが 原則として本Webサイト[按針亭]管理人が訪ねた所を 写真を添えて紹介する

ただし 一部に 拓殖大学広報室 盛岡市先人記念館 ウーラント同“窓”会会員から写真提供を受けた

☆下方の背景色を伴った文字列枠から それぞれの該当箇所にリンクしている☆

上部中央に遠友夜学校の校章

撮影:2024-07-30

使用停止の関東財務局小日向台宿舎⇒【注】

大樹左下に案内板「新渡戸稲造旧居跡」

設置者は関東財務局東京財務事務所

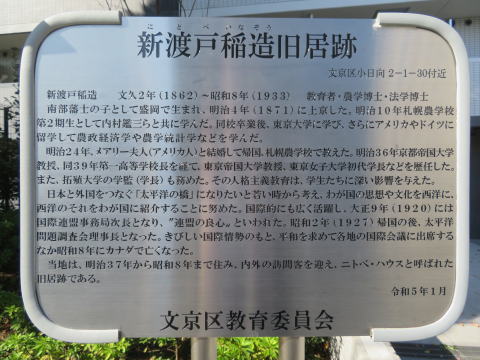

写真1の右端に写っている大樹左下に(写真2参照)文京区教育委員会による案内板「新渡戸稲造旧居跡」が設置されている。内容は次のとおり。

新渡戸稲造旧宅跡

文京区小日向2-1-30付近

新渡戸稲造 文久2年(1862)~昭和8年(1933) 教育者・農学博士・法学博士

南部藩士の子として盛岡に生まれ、明治4年(1871)に上京した。明治10年札幌農学校第2期生として内村鑑三らと共に学んだ。同校卒業後、東京帝国大学専科に学び、さらにアメリカやドイツに留学して農政経済学や農学統計学などを学んだ。

明治24年、メアリー夫人(アメリカ人)と結婚して帰国、札幌農学校で教えた。明治36年京都帝国大学教授、同39年第一高等学校長を経て、東京帝国大学教授、東京女子大学初代学長などを歴任した。また、拓殖大学の学監(学長)も務めた。その人格主義教育は、学生たちに深い影響を与えた。

日本と外国をつなぐ「太平洋の橋」になりたいと若い時から考え、わが国の思想や文化を西洋に、西洋のそれをわが国に紹介することに努めた。国際的にも広く活躍し、大正9年(1920)には国際連盟事務局次長となり、”連盟の良心”といわれた。

昭和2年の(1927)帰国の後、太平洋問題調査会理事長となった。きびしい国際情勢のもと、平和を求めて各地の国際会議に出席するなか昭和8年にカナダで亡くなった。

当地は、明治37年から昭和8年まで住み、内外の訪問客を迎え、ニトベ・ハウスと呼ばれた旧居跡である。

文京区教育委員会

平成25年2月

【注】

当該案内板が設置された2013年の12月23日に、当WEBサイト管理人が「新渡戸稲造旧居跡」を訪ねたことになる。

ゼンリン住宅地図-東京都文京区の1993年版と2004年版には「関東財務局 小日向台宿舎」と記され、脇に「新渡戸稲造旧宅跡」と記されている。

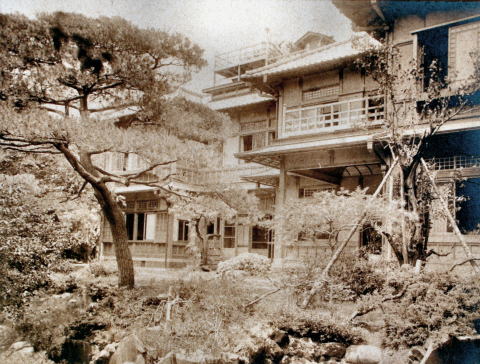

往時のニトベハウスの写真にコチラからリンクします

2023年3月に一部4階建ワンルーム賃貸マンション(グランパセオ文京小日向)となった

なお 大樹とその周辺が擁壁で囲われ 前面道路および当該マンションの敷地部分よりも 高く 写真1の2013年時の高さが保持された

この写真4は写真3に近い所から撮ったもの

新渡戸稲造旧宅跡

文京区小日向2-1-30付近

新渡戸稲造 文久2年(1862)~昭和8年(1933) 教育者・農学博士・法学博士

南部藩士の子として盛岡に生まれ、明治4年(1871)に上京した。明治10年札幌農学校第2期生として内村鑑三らと共に学んだ。同校卒業後、東京大学に学び、さらにアメリカやドイツに留学して農政経済学や農学統計学などを学んだ。

明治24年、メアリー夫人(アメリカ人)と結婚して帰国、札幌農学校で教えた。明治36年京都帝国大学教授、同39年第一高等学校長を経て、東京帝国大学教授、東京女子大学初代学長などを歴任した。また、拓殖大学の学監(学長)も務めた。その人格主義教育は、学生たちに深い影響を与えた。

日本と外国をつなぐ「太平洋の橋」になりたいと若い時から考え、わが国の思想や文化を西洋に、西洋のそれをわが国に紹介することに努めた。国際的にも広く活躍し、大正9年(1920)には国際連盟事務局次長となり、”連盟の良心”といわれた。昭和2年の(1927)帰国の後、太平洋問題調査会理事長となった。きびしい国際情勢のもと、平和を求めて各地の国際会議に出席するなか昭和8年にカナダで亡くなった。

当地は、明治37年から昭和8年まで住み、内外の訪問客を迎え、ニトベ・ハウスと呼ばれた旧居跡である。

令和5年1月

文京区教育委員会

【注】

当該案内板の本文は、上掲2013年版では「~略~ 同校卒業後、東京帝国大学専科に学び、~略~」の部分で「~略~同校卒業後、東京大学に学び、~略~」と一部削除されただけで、その他は同じである。

ゼンリン住宅地図-東京都文京区の2023年版では、建物の平面図は1993年版と2004年版の平面図とは異なり、建物名の記載がなく「新渡戸稲造旧宅跡」の記載もない。

筆者が、新渡戸稲造旧居跡の一部とみられる「文京区小日向2-1-30」の敷地面積をゼンリン住宅地図とGoogle Map を基に大雑把な計算をすると、450~480坪となる。柴崎由紀著『新渡戸稲造ものがたり』は1,200坪と記しているので元の約40%に過ぎない。恐らく往時の敷地は、道栄寺南側で、現「文京区小日向2-1-30」の南側にも700坪強の広がりを持っていたと思われる。

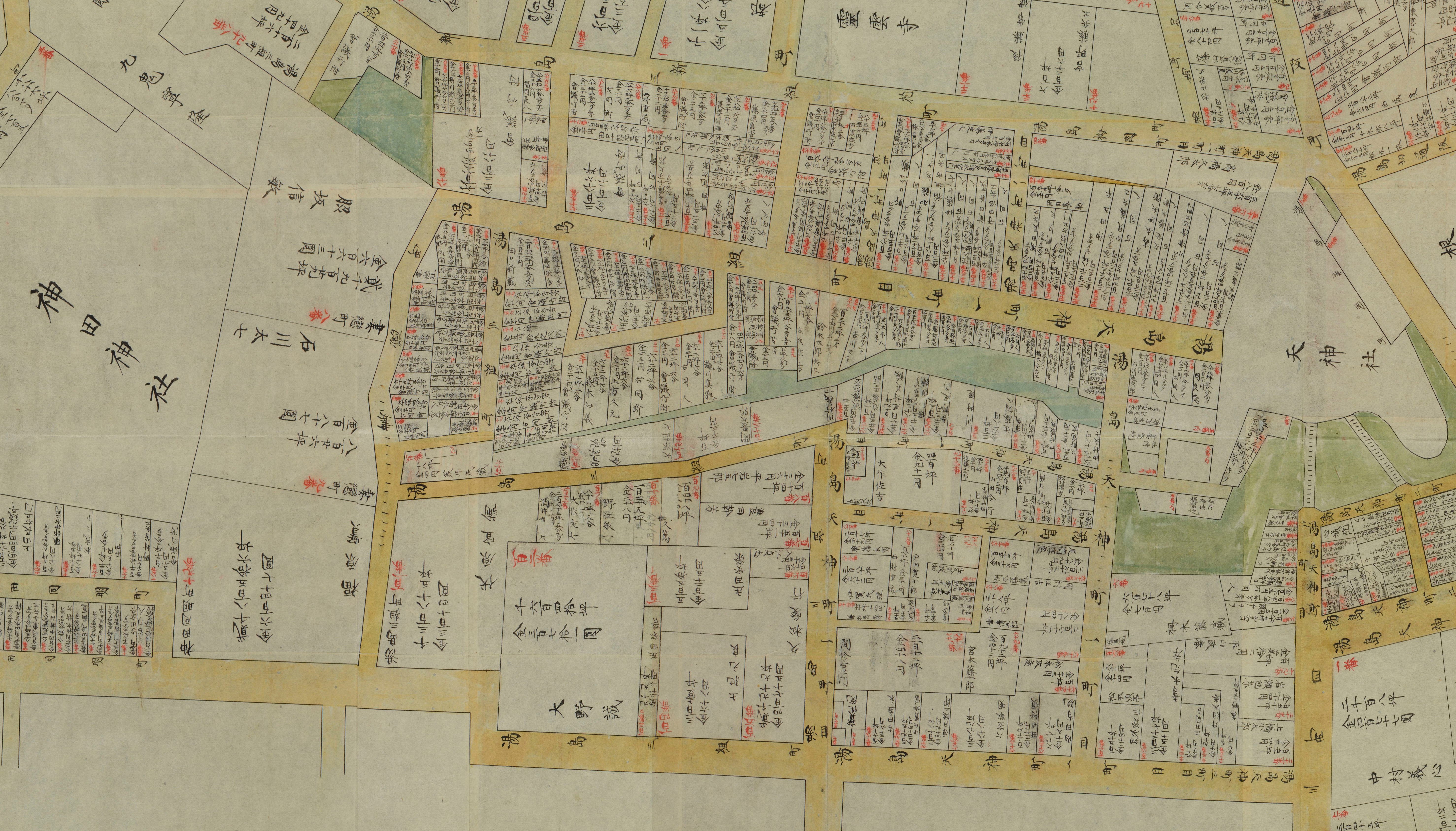

道栄寺は、人文社刊『古地図・現代図出歩く明治大正東京散歩』の明治40年1月調べの古地図や現在地図にも記されている。

文京区役所のサイトによると、ニトベ・ハウスがあった場所は明治37年(1904)時に「小石川小日向台町一丁目75」としており、同所は上述の人文社刊の書籍78頁に記載がある。

また、人文社刊の同書が使用した明治40年1月調べ「小石川区全図」の原図と思われる地図を国際日本文化研究センター(日文研)サイトから閲覧でき、閲覧画面から地図を拡大して見ることもできる。

往時のニトベハウスの写真にコチラからリンクします

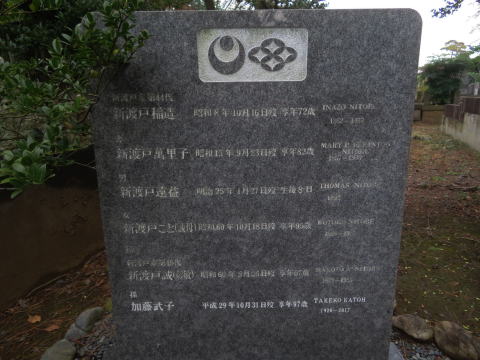

奥に新渡戸稲造の墓碑

誕生の8日目に、長男遠益(トーマス)を亡くされた新渡戸稲造・萬里子(メリ―)夫妻の「子を憶う」こころが察せられる

東京都多摩霊園の7区1種5側11番

多摩霊園には札幌農学校で同期の親友・内村鑑三の墓があり、南原繁と矢内原忠雄の墓もある

左に新渡戸稲造一家の墓誌

右に夭折した長男遠益の墓碑

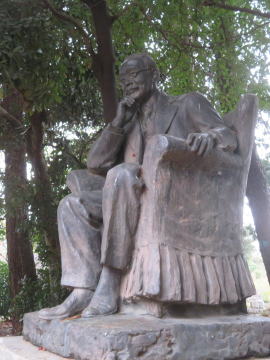

「東1号通り」の右側(北側)歩道に面してある

さらに、右歩道の奥に新渡戸稲造の坐像がある

左に停車中のバスはJR武蔵小金井駅方面行きバス

西武線多摩霊園駅行きバス停は写真右側外直ぐの所

写真右端に新渡戸稲造坐像が写っている

学術総合センターの如水会館寄に設置

左端境界壁を含む左は如水会館

その境界壁貼付のプレートの文字は

一ツ橋 2町目1番地1 一神町会

その跡地には、次の「東京外国語学校発祥の地」碑が設置されているが、現在の一橋大学、東京大学教養学部の発祥の地でもある。

東京外国語学校発祥の地

東京外国語大学の起源は安政4(1857)年に創設された蕃書調所まで遡るが、直接の前身である東京外国語学校が開設されたのは、明治6(1873)年11月1日、この地(当時の東京府神田区一ツ橋通町一番地)においてであった。東京外国語大学はこの日を建学記念日として、ここに碑を建立する。平成14(2002)年3月27日

東京外国語大学

写真手前は白山通りの一ツ橋交差点

画面左側先に[写真1]の碑がある

病院正面入口の左前方から

大久保通り向かいから

大久保通り病院側歩道から

公式の「新渡戸記念中野総合病院」サイトによれば、病院の歴史は次のとおり

病院の正式名称は「東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院」で、新渡戸稲造・賀川豊彦らにより1932年(昭和7)に「東京医療利用組合」として創立された、日本で最初の組合病院

「東京医療利用組合設立趣意書」には、次のとおり謳われている

疾病に対する治療は、人間の最も尊貴なる生命の保護として、貧富、高下、都鄙の別なく享受せられなければならぬ」「個人としての医師の及ばない経済上の問題を解決し、更に医療上に於ても、各専門医の協力と綜合による組織的医療を行い得ること、進んで治療の根本問題であるところの組合員の保健即ち予防医学まで誠意を以て徹底的な貢献を為し得る点に於て、特色を持つものであります。

この設立趣意書は、東京医療利用組合は十分かつ高度の医療を全ての人々が安心して受けられる医療機関を提供する事を目指したもので、日本における市民健康保険組合の最初のもので、現在の日本の健康保険制度の基になった。1932年(昭和7)5月27日に設立の認可を受け、同年9月 「新宿診療所」を開設

1933年(昭和8)12月 中野に「中野組合病院」を開設

1948年(昭和23) 消費生活協同組合法が施行

1950年(昭和25)9月に「東京医療生活協同組合中野組合病院」と改称

1965年(昭和40)10月 現在の病院建物「中野組合病院」が全館竣工落成

1966年(昭和41) 総合病院の承認を受け 1969年(昭和44)「中野総合病院」と改称

1973年(昭和48) 主に東京医科歯科大学の関連病院となった

1981年(昭和56) 中野総合病院の外来人工透析施設「中野クリニック」を創設

1996年(平成8)「新渡戸記念訪問看護ステーション」を創設

1997年(平成9) 「東京都災害拠点病院」及び「臨床研修病院」に指定された

2000年(平成12) 「東京医療別館」落成、同館内に「中野クリニック」「新渡戸記念訪問看護ステーション」を収容、「中野総合病院指定居宅介護支援事業所」を開設

2007年(平成19) 中野総合病院に療養病棟を併設

2015年(平成27)10月、当院設立の原点に立ち帰って、新渡戸稲造博士の精神を基にした医療を実践し、疾病を抱えた人を真心で支援することを目標とするため、「新渡戸記念中野総合病院」と改称

2016年(平成28) 療養病棟を廃止し 全病棟を急性期病棟とした

2017年(平成29) 2号館落成

★「新渡戸」を冠した施設と組織が複数あり、次のとおり★

新渡戸訪問介護ステーション、新渡戸記念中野総合病院居宅介護支援事業所

新渡戸記念中野総合病院訪問リハビリテーション

新渡戸稲造記念センターがん哲学外来

撮影:2025-05-14

旧町名案内板[旧湯島三組町」

設置場所は、交通信号「三組坂下」南側の

湯島3丁目13番1号と同9号の間の前方

歩道上に町内会「三組弥生会」掲示板と

並んで設置されている

旧町名案内板[旧湯島三組町」を

都道452号の反対側の歩道上から撮影

写真下部中央に案内板の背面が写っている

旧町名案内板[旧湯島三組町」の

写真1地図部分を拡大

地図の左手が「北」となっている

画面クリックで大きな画像が開きます

旧町名案内 旧 湯島三組町

(昭和40年までの町名)

(昭和40年までの町名)

元和2年(1616)徳川家康が駿府で亡くなったので、江戸へ召し返された家康付の中間、小人、駕籠方3組の者の大縄地(一括して広い土地を賜わる)となった。

駿府から帰ったので俗に駿河町と呼んだ。その後、元禄9年(1696)町屋を開き、3組の御家人が拝領した土地なので三組町と名づけられた。

五千円札の肖像の新渡戸稲造は、明治4年数えの9歳で叔父の養子となり上京した。翌年旧南部藩の脇慣(きょうかん)義塾(三組町105番地)に寄宿した。近くの湯島天神に兄の病気の全快を祈って水ごりをとった。けなげな稲造を見て神官が声をかけ、説教会に呼んだ。自分自身が光明で自分の信ずる道を進めという教えは、一生の指針になった。

地図(現住居表示地図上に旧湯島三組町の範囲を記したもの → 写真3)

文京区

【注】

- 写真1に写っている案内板では「脇慣(きょうかん)義塾」と表記しているが、「共慣義塾」として表記されることが多い感があり、当Webサイトのメニューなどでは「共慣義塾」として表記します。ただ、いずれの読みも「きょうかんぎじゅく」です。

- 案内板に記載された「湯島三組町105番地」が記載された地図を探せなかったので、案内板設置担当の文京区役所区民部区民課に照会したところ、折返し、次の回答をいただきました。迅速かつ丁寧な対応に感謝!

旧町名案内板に掲載されている由来文については、郷土史研究家の方に執筆を依頼したものであり、由来文の典拠となった地図をお探ししましたが、区民課には現存しておりませんでした。

ご参考として、湯島三組町105番地が掲載されている地図がないか検索したところ、湯島三組町105番地に脇慣義塾があった旨の記載ではございませんが、湯島三組町の中に「百五番」の記載がある地図がございました。東京都公文書館所蔵資料の「第四大区沽券地図(第四大区五小区)」という地図で、東京都公文書館デジタルアーカイブで閲覧していただくことができます。

閲覧いただけるページのリンクはこちらです(東京都公文書館デジタルアーカイブのサイトが開きます。)。

https://dasasp03.i-repository.net/il/meta_pub/G0000002tokyoarchv13_0003648860001

以上、ご回答させていただきます。よろしくお願いいたします。区民部 区民課 庶務係

- 案内板に図示された「旧湯島三組町」の範囲をゼンリンの2023年版住宅地図で辿ると、次のとおりになると思われます。

湯島2丁目:1番5号、8号、10号、11号、14号、15号、8~9番、14~15番、22番

湯島3丁目:2番9~10号、12号、3~15番、20番2~5号

なお、町内会「三組弥生会」の範囲は、湯島3丁目6番1号~19番11号の由

- 共慣義塾/脇慣義塾の推定場所

写真5の東京都公文書館所蔵資料「第四大区沽券地図(第四大区五小区)」によると、旧湯島三組町105番地は、現在の湯島3丁目14番7号(高村ビル)~8号(加田湯島ビル」辺りと推定され、ココでは一先ず、共慣義塾は同所にあったものとします。

写真3では、濃いオレンジ色の左上のブロックの左端部分に当ります。写真4では、左側のビルが加田湯島ビルです。

- 旧町名案内板「旧 湯島三組町」は、写真1の案内板の外に、湯島2丁目の次の場所にも設置されています。

湯島天神から南下してJR御茶ノ水駅聖橋口に通ずる道路の交通信号「三組坂上」の南側2ブロック目、湯島2丁目14番11号東側前の歩道上です。

右側ビル:湯島3丁目14番7号(高村ビル)

~左側ビル:同14番8号(加田湯島ビル)

この辺りが旧湯島三組町105番地に該当し

共慣義塾跡と思われる 写真5を参照下さい

「北」は、ほぼ右手です

画面クリックで大きな画像が新たなウィンドウで表示されます

画像の中央下部に湯島三組町と湯島天神町一丁目の境界となる道路が上下方向にあり

その左下角地に「百五番 貳千九十九坪 久松愛行」と記された区画がある

そこに、新渡戸稲造が数えで11~12歳頃に学んだ「共慣義塾」があったようだ

湯島三組町は、湯島天神町一丁目の境界となる道路から

左(南方)へ半分ほどの区域に展開されていたことが判る

右端には天神社(湯島天神)が、左端には神田神社(神田明神)が記されている

久松愛行(ちかゆき)の旧称は久松栄之助忠武で、最後の祢津旗本領主であったという

(祢津は現長野県東御市祢津地区)久松家文書が国文学研究資料館に寄託されている

更新:2025-06-21

撮影:2025-04-01

現在の図書館が建設されるまで

図書館として使っていたという

東京女子大学の公式サイトの一部に次のとおり、記されています。

東京女子大学は、1918年に北米のプロテスタント諸教派の援助のもと、新宿角筈の仮校舎でその一歩を踏み出しました。初代学長 新渡戸稲造、初代学監 安井てつ、そして初代常務理事には1915年から設立に参画していたA.K.ライシャワーが就任しました。日本では女性が高等教育を受けることが一般的ではなかった時代に、女性に門戸を開き、キリスト教の精神に基づいたリベラルアーツ教育を開始しました。

日本で女子が高等教育を受けられなかった時代、その実現のために国もキリスト教の教派も超えた多くの人々の支援を得て、東京女子大学は開学しました。国外から多大な援助を受け、また各教派のミッションスクールがそれぞれ独自に設けていた専攻科を統合する形で創立された本学の歴史は、日本における女子高等教育実現のための“Service and Sacrifice”の軌跡と言えるかもしれません。

新渡戸記念室(東京女子大学大学資料展示室)

新渡戸記念室は、アントニン・レーモンド設計により建築され、後に登録有形文化財となった本館の2~3階に設けられ、次の資料などが展示されています。

◆2階:大学の創立期の資料

・初代学長新渡戸稲造愛蔵のジャンヌ・ダルク像

・新渡戸稲造書の額「ロングフェロー英詩 A Psalm of Life」の一節

Act in the living Present! Heart within and God o'verhead!

・学監・第二代学長安井てつ書簡

・常務理事A.K.ライシャワー関連資料

・アントニン・レーモンドによる建築に関わるキャンパス模型

・1918~1923年「東京女子大学誕生の写真」

◆3階:1924年に現善福寺に移転後の写真・新渡戸稲造書の額「ロングフェロー英詩 A Psalm of Life」の一節

Act in the living Present! Heart within and God o'verhead!

・学監・第二代学長安井てつ書簡

・常務理事A.K.ライシャワー関連資料

・アントニン・レーモンドによる建築に関わるキャンパス模型

・1918~1923年「東京女子大学誕生の写真」

・1924~1939年「理想のかたちに」

・1940~1945年「戦時下の東京女子大学」

・1946~1987年「新制大学として」

・1988年~現在「現在、そして未来へ」

・1940~1945年「戦時下の東京女子大学」

・1946~1987年「新制大学として」

・1988年~現在「現在、そして未来へ」

なお、学外者による見学は、予め電話などで見学許可を得る必要があります。また、見学できる日は水曜日のみ(2025年5月現在)です。

撮影日は2025年度入学式の日

桜は満開なるも生憎の降雨

東京女子大学図書館所蔵「新渡戸稲造記念文庫」

(図書館職員の長年にわたる奉仕と民間の支援を受けて成ったという)東京女子大学図書館編による1992年刊『新渡戸稲造記念文庫目録』の「はしがき」の一部に、次のとおり記されています。

新渡戸稲造博士は、東京女子大学にとって、単に初代校長というだけでなく、もっともっと大きく重い存在なのです。すなわち、彼の、神を信じキリストに従おうとする信仰から、本学の建学精神は生まれ、80年の歴史を通じて、謙虚に真理を追い求める姿勢が育まれてきました。また、自由人、国際人として知られる彼の、暖かく広やかな心と教養は変ることなく語り伝えられ、尊重されてきました。本学の尊い象徴として、今も後も、関係者の心に生き続け光を放つものであります。

その新渡戸先生の膨大な蔵書の中、農学、経済学、社会問題、植民政策関係等の専門書を除く洋書、5700冊余を、本学では「新渡戸稲造記念文庫」とし、大学図書館の一角に記念室を設け、大切に保存しております。先生自身が愛された書物のほか、学生のために提供されたものも多く含んでいます。

その新渡戸先生の膨大な蔵書の中、農学、経済学、社会問題、植民政策関係等の専門書を除く洋書、5700冊余を、本学では「新渡戸稲造記念文庫」とし、大学図書館の一角に記念室を設け、大切に保存しております。先生自身が愛された書物のほか、学生のために提供されたものも多く含んでいます。

なお、学外者は地元の公共図書館経由で閲覧許可を申請し、閲覧許可を得てからでないと閲覧ができません。また、傷みが著しいものは閲覧できません。

◆新渡戸稲造が暗誦したウーラントの詩「渡し場」◆

新渡戸稲造は、ドイツ詩人 ルートヴィッヒ・ウーラント(Ludwig Uhland, 1787-1862)が、1823年に発表した詩「Auf der Überfahrt(渡し場)」を、1912年刊『世渡りの道』で紹介し、1913年5月27日開催「一高基督教青年会卒業予定者送別晩餐会」では、先ずドイツ語で暗誦し、続けてヘンリー・ワズワース・ロングフェロー(Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882)が『ハイペリオン Hyperion』のなかで紹介した サラ・オースチン(Sarah Austin, 1793-1867)による英訳詩「The Passage」を暗誦した。

新渡戸稲造が1933年に没後、遺族から寄贈された蔵書(記念文庫)の中に、ウーラント詩集が2点あり、閲覧の結果次のことが判った。

- 文献番号:4747 請求記号:N940/17-2

- 書名:Uhlands Gediche und Dramen, Bd.1 出版年:1894? 出版地:Berlin

- 「渡し場」の詩文に、渡し舟に船頭と客1人の絵が添えられている

- 文献番号:4748 請求記号:N940/17

- 書名:Uhlands Gediche und Dramen 出版年:1885 出版地:Stuttgart

- 目次の「渡し場」前に赤色の短い太線があり、詩文掲載ページには詩題と詩文の間の左外に「9.27./87.」と鉛筆様の筆記用具での書込がある

- 上記日付は、新渡戸稲造がアメリカからドイツに渡った直後と思われる日付である

[注]

新渡戸のアメリカ留学は1884年9月~1887年5月、ドイツ留学は1887年10月~1890年7月

新渡戸稲造が1933年に没後、遺族から寄贈された蔵書(記念文庫)の中に、ロングフェローの『ハイペリオン Hyperion; a romance. Rev. ed.』1890年刊版があるが、傷みがひどく閲覧に供せることができないとのことで、閲覧できなかった。

◆新渡戸稲造が愛読したトーマス・カーライル著『サーター・リザータス』◆

新渡戸稲造は、札幌農学校在学時に、本を読み過ぎたためか、視力が急に下がり、頭痛を伴ったことから、気力が低下し成績も下がって苦境に陥ったことがあった。

このピンチを救ったのが、心の持ち方を変えることを教えた、トーマス・カーライル(Thomas Carlyle, (1795-1881) 著『サーター・リザータス(Sartor resartus)』であったという。ラテン語で「Sartor」は「仕立屋」、「Resartus」は「つくろい直した」という意味で、『サーター・リザータス(Sartor resartus)』は日本では『衣服哲学』と訳されている。

新渡戸稲造が1933年に没後、遺族から寄贈された蔵書(記念文庫)の中に、『サーター・リザータス(Sartor resartus)』が7点あり、表紙見返し/遊びなどへの書込を特記すると、次のとおり

- 文献番号:4514-02 請求記号:N930/43-5/86)

- 書名:Sartor resartus; the life and opinions of Herr Teufelsdröckh, in three books. 出版年:1871? 出版地:London

- 状態は良

- 文献番号:4522 請求記号:N930/43/f

- 書名:Sartor resartus; the life and opinions of Herr Teufelsdröckh, in three books. 出版年:1871? 出版地:London

- Y.Tsurumi([注]鶴見祐輔?) が1911年2月20日に新渡戸夫妻へ贈呈の言葉を書込

- To my dear friends,

- Dr. and Mrs. Nitobe,

- to whom I owe a lasting

- debt of gratitude for

- my humble faith in the

- deepness and greatness

- of life.

- Your humble servant,

- Y. Tsurumi

- Feb. 20, 1911.

- 文献番号:4523 請求記号:N930/43/b

- 書名:Sartor resartus. 出版年:1897[c1896] 出版地:Boston

- 中央上部に3行で Inazo Nitobe -, with the love of, his wife の書込

- 中段左に2行で Kamakura, ー, xi. 28. 1897ーの書込

- [注]静養で渡米前の「農業本論」口述執筆時の本か?

- 本文にアンダーラインなどの書込多く、P.206には赤ペンでの記入がアリ 『新渡戸稲造記念文庫目録』の口絵にP.206-207の写真アリ

- 文献番号:4524 請求記号:N930/43/d

- 書名:Sartor resartus; oder, Leben und Meinungen des Herrn Teufelsdröckh, in drei Büchen. 出版年:1900? 出版地:halle

- 本の傷みが大きく閲覧が禁止されていた

- 文献番号:4525 請求記号:N930/43

- 書名:Sartor resartus; the life and opinions of Herr Teufelsdröckh, in three books. 出版年:1908? 出版地:London

- 右上に To Dr Inazo Nitobe, 右下に4行で Carlyle House, 24 Cheyne Row, Chelsea, Sept 18 '1908 の書込 ([注]住所はカーライル旧宅の住所)

- 文献番号:4526 請求記号:N930/43/c

- 書名:Sartor resartus; the life and opinions of Herr Teufelsdröckh, in three books. 出版年:1908? 出版地:London

- 上部中央に Mrs Isabella Strong の書込 ([注]カーライル旧宅の管理人?)

- 文献番号:4527 請求記号:N930/43-6/c.1,c.2

- 書名:Sartor resartus, and Essays on Burns and Scott. 出版年:1908 出版地:London

- 見返に漢字での書込多数、本文への書込も多く、無造作な切り取りなどあって残念

更新:2025-07-06

撮影:2025-06-04

左:後藤新平胸像、右:新渡戸稲造胸像

中央手前:案内碑

後藤新平・新渡戸稲造記念講堂由来の記

東門から 右手にE館(上部に拓殖大学)

その手前 上部が丸みを帯びた建物が

後藤新平新渡戸稲造記念講堂

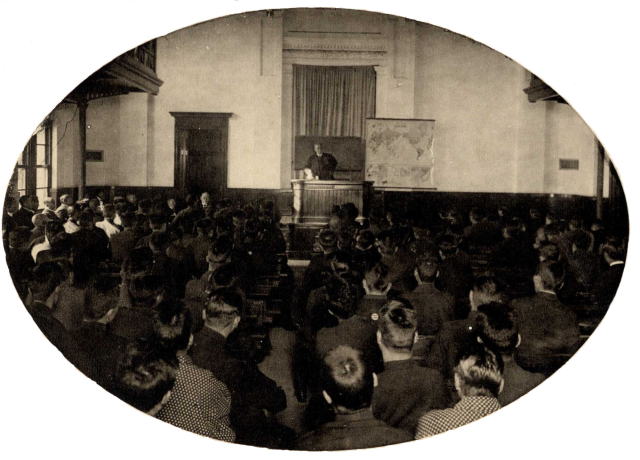

拓殖大学文京キャンパスのE館左手に「後藤新平・新渡戸稲造記念講堂」があり、その入口前に「後藤新平と新渡戸稲造の胸像」が案内碑「 後藤新平・新渡戸稲造記念講堂 由来の記」を添えて設置されている。

[注] 写真1と写真6は拓殖大学広報部長に案内いただき撮影し、写真3~5は拓殖大学広報室から提供を受けました

後藤新平・新渡戸稲造記念講堂 由来の記

拓殖大学の前身・台湾協会学会は1900(明治33)年、新領土となった台湾の開発を担う人材の養成を目的として創立した。本学の誕生である。

台湾総督府民政長官であった後藤新平が、台湾の殖産を託すべき人物として新渡戸稲造を台湾に招いたのは翌1901年のことである。

新渡戸の「糖業改良意見書」が採用されて台湾糖業はめざましく発展し、後藤は台湾経営を軌道に乗せた。その後、新渡戸は教育界に転じ、京都帝国大学教授、第一高等学校校長、東京帝国大学教授等を歴任し、1917年に本学学監に就任、後藤は、1906年南満州鉄道株式会社(満鉄)の総裁となり、のち政界に転じて逓信大臣、鉄道院総裁、内務大臣、外務大臣等を歴任し、1919年に本学学長に就任した。本学は創立20年、青年期を迎えようとしていた。

後藤学長と新渡戸学監、日本の近代化と国際化を象徴するこの二人の人物によって牽引された本学は、教員陣容、教育施設を整え、専門学校から大学への昇格を果たし、商科大学ながら語学、地域研究を柱とする海外に開かれたユニークな学問の府として生まれ変わった。

大学にとってのルネサンス―再生―とは、建学の精神に立ち返り、そこから原初の活力を取り戻すことに他ならない。拓殖大学ルネサンス事業のひとつとして新設された講堂に、この二人の名を冠することは、誠にふさわしく、また本学の誇りとするところである。

講堂正面に二人の銅像を置いた。寄贈者の本学名誉博士・許文龍氏は、台湾の世界的な実業家であり、社会事業家である。日本統治時代の台湾経営を公平に評価し、台湾開発に貢献した日本人を、銅像制作を通じて顕彰して来られた。

後藤と新渡戸、そして本学とこの二人を結び付けたのは、台湾であった。

台湾がなければ本学の誕生もなかった。その深い縁由を併せて銘記する。

平成27年4月

個人として強かれ

卒業し海外で働く拓大生に贈った新渡戸稲造の言葉

~以下、拓殖大学のWEBサイトから転載~

植民事業で働く人材の養成を目的に掲げる拓殖大学と新渡戸が関わりをもつのは自然なことだった。その背景には、第3代学長後藤新平との出会いがある。

農業の第一人者として、台湾総督府民政長官だった後藤に招かれた新渡戸は、日本の植民地であった台湾での砂糖産業の発展に尽力し、台湾の経済的基礎を確立。その経験をもとに、拓殖大学では植民政策学を教えた。

また、アメリカ、ドイツでの留学を始め、豊富な海外経験と知見をもつ新渡戸が学生に教えたのは、国際人としてのあるべき姿勢だった。1918年の卒業式では、これから海外へ羽ばたく学生に向けた「個人として強かれ」というメッセージで自律した国際人になるべきことを説き、激励した。

日本の国際化の進展に大きな足跡を残し、次世代の国際人養成に向けて力を尽くした新渡戸。国際社会をタフに生き抜き、世界中の人々のために心血を注ぎ続けた熱きニトベスピリットは、いまの拓大にも息づいている。

ニトベハウス1

拓殖大学の近くにあったニトベハウス

新渡戸稲造は、拓殖大学学監在任中、内外の人々から通称「ニトベハウス」と呼ばれた小日向台の自宅から5分ほど歩いて拓殖大学に通ったという

文京区の旧居跡案内板では、新渡戸が小日向台に住んだのは1904~1933年とするが、ココに掲げた写真の建物の完成は1910年とされ、先の戦争による空襲で全焼、残ったのは石灯籠だけ、その石灯籠は1996年に新渡戸の孫の加藤武子から盛岡市先人記念館に寄贈し、同館の入口近くに設置された。その石灯籠が2025年6月時点で現存する写真へコチラからリンクします

ニトベハウス2

創立者 桂太郎先生銅像

本館左手前に設置

武石弘三郎氏の設計・鋳造により

大正3年(1914)6月完成

長州藩士として幕末緒戦に参加、維新後、ベルリンに留学、プロシアの兵制を学ぶ。山県有朋、大山巌を輔けて軍制の改革を図り、参謀本部の独立、鎮台の師団改編等を行い、明治陸軍建設に大きな役割を果たし、陸軍大将に累進した。

第2代台湾総督、陸相の後、明治34年(1901)初めて組閣の大命を拝し 第1次桂内閣首相として翌年(1902)日英同盟を締結、さらに同37年(1904)、日露戦争勃発するや挙国一致これに対処してよく戦勝に導き、しかも戦争の終結を深謀、外相小村寿太郎を全権大使として講和条約を結ばせた功績は史上に著しい。

また、医学会でも初代癌研究所会長に就任し 医療の発展に貢献した。

以上 平成8年(1996)に 桂太郎先生銅像台座にはめられた顕彰文を基に編集した

正門から本館を望む

撮影:2025-04-01

左門柱と右門柱の青銅製学校名表札に

次の設置校が二分されて掲げられている

<左門柱に>

新渡戸文化高等学校、新渡戸文化中学校

新渡戸文化小学校

新渡戸文化アフタースクール

新渡戸文化こども園(幼稚園)

<右門柱に>

新渡戸文化短期大学 食物栄養学科

正門前の道路上から撮影

新渡戸胸像の左脇碑には

次のとおり彫られている

初代校長 新渡戸稲造先生の遺訓

太平洋の橋にならん

人格の後光を放て

新渡戸文化学園の公式サイトでの説明を転載させて頂きながら紹介します

◆ 建学の精神 Veritas vos Liberabit ◆

創立者の新渡戸稲造博士と森本厚吉博士が学んだアメリカのジョンズ・ホプキンズ大学でも使われているラテン語の教育標語である「真理はあなたがたを自由にする」を建学の精神としています。

学生たちが生涯を通じて多くの真理を発見して、真の自由を手に入れることを目標とします。

創立者たちは男性も女性も等しく社会で活躍することを望んでおり、女子経済専門学校としてスタートしました。

森本厚吉とは

優れた学者として政府の要職を歴任し国際的にも著名であった新渡戸稲造博士を校長に招いたのが、札幌農学校時代の教え子である森本厚吉博士でした。

森本博士は「男女が同じように働かねばならない」という信念のもと、「女子に経済生活全体を全うするに必要な理論と実践」を研究し、「実際に役立つ教育」という教育目的を掲げました。

新渡戸博士の「人格教育」と森本博士の「実践教育」が融合してできたのが本学園です。

森本博士は新渡戸稲造博士が亡くなった後も学園の発展、現在まで続く基礎を築きました。

創立者の新渡戸稲造博士と森本厚吉博士が学んだアメリカのジョンズ・ホプキンズ大学でも使われているラテン語の教育標語である「真理はあなたがたを自由にする」を建学の精神としています。

学生たちが生涯を通じて多くの真理を発見して、真の自由を手に入れることを目標とします。

創立者たちは男性も女性も等しく社会で活躍することを望んでおり、女子経済専門学校としてスタートしました。

森本厚吉とは

優れた学者として政府の要職を歴任し国際的にも著名であった新渡戸稲造博士を校長に招いたのが、札幌農学校時代の教え子である森本厚吉博士でした。

森本博士は「男女が同じように働かねばならない」という信念のもと、「女子に経済生活全体を全うするに必要な理論と実践」を研究し、「実際に役立つ教育」という教育目的を掲げました。

新渡戸博士の「人格教育」と森本博士の「実践教育」が融合してできたのが本学園です。

森本博士は新渡戸稲造博士が亡くなった後も学園の発展、現在まで続く基礎を築きました。

[注] 森本厚吉顕彰像が新渡戸文化学園の正門を入って右手に設置されているという

◆ 沿革 ◆

1927(昭和2)年

東京都文京区本郷2丁目に女子文化高等学院を創立。学院長:森本セイ・理事長:森本厚吉

1928(昭和3)年

女子経済専門学校へ昇格、初代校長:新渡戸稲造、理事長:森本厚吉

1931(昭和6)年

東京都中野区の現在地にあった成美高等女学校を引き継ぎ、女子経済専門学校附属高等女学校と改称し、新渡戸校長が高等女学校校長兼任

1934(昭和9年)

女子経済専門学校が東京都中野区の現在地に移転

1944(昭和19)年

東京女子経済専門学校と改称し、経済科・育児科・保健科を設置

1946(昭和21)年

英文科を設置、女子経済専門学校附属幼稚園を開設

1947(昭和22)年

学制改革により、女子経済専門学校附属高等女学校は東京経専中学校・東京経専高等学校に改称

1948(昭和23)年

東京経専小学校を開設

1950(昭和25)年

学校教育法の公布により、東京文化短期大学(家政科)を設置、 東京文化高等学校・東京文化中学校・東京文化小学校・東京文化幼稚園と改称

1952(昭和27)年

短期大学内に医学技術研究室(1年制)を開設、日本初の臨床検査技師養成校

1927(昭和2)年

東京都文京区本郷2丁目に女子文化高等学院を創立。学院長:森本セイ・理事長:森本厚吉

1928(昭和3)年

女子経済専門学校へ昇格、初代校長:新渡戸稲造、理事長:森本厚吉

1931(昭和6)年

東京都中野区の現在地にあった成美高等女学校を引き継ぎ、女子経済専門学校附属高等女学校と改称し、新渡戸校長が高等女学校校長兼任

1934(昭和9年)

女子経済専門学校が東京都中野区の現在地に移転

1944(昭和19)年

東京女子経済専門学校と改称し、経済科・育児科・保健科を設置

1946(昭和21)年

英文科を設置、女子経済専門学校附属幼稚園を開設

1947(昭和22)年

学制改革により、女子経済専門学校附属高等女学校は東京経専中学校・東京経専高等学校に改称

1948(昭和23)年

東京経専小学校を開設

1950(昭和25)年

学校教育法の公布により、東京文化短期大学(家政科)を設置、 東京文化高等学校・東京文化中学校・東京文化小学校・東京文化幼稚園と改称

1952(昭和27)年

短期大学内に医学技術研究室(1年制)を開設、日本初の臨床検査技師養成校

2000(平成15)年に東京文化短期大学を男女共学化後、順次各所属校の共学化を進め、2008(平成20)年に法人名を学校法人新渡戸文化学園と変更のうえ、所属各校の名称に「新渡戸」を冠し現在に到る。

撮影:2025-06-04

左手奥:普連土学園高等学校

左手:普連土学園高等学校

中央:中学校と高等学校の渡り廊下

普連土学園の公式サイトの「学園紹介」のうち「教育理念・沿革」ページの説明が簡潔で理解し易いので転載させて頂き紹介します

学園沿革

普連土学園は1887年(明治20年)、フィラデルフィアのキリスト教フレンド派の婦人伝道会によって派遣されたジョーゼフ・コサンド、サラ・コサンド夫妻によってその基(もとい)が据えられました。これは当時アメリカに留学中だった新渡戸稲造(日本人初のクエーカー)と内村鑑三(無教会主義の創始者)の慫慂(しょうよう)によるもので、140年近くにわたりキリスト教による人間形成を教育基盤としてきました。

校名の「普連土」という漢字は、学農社の創設者であり青山学院創設者の一人でもある農学者 津田仙(津田塾大学の創設者 津田梅子の父)により「普(あまね)く世界の土地に連なるように」という祈りをこめて考案されたものです。

フレンド派(クエーカー)とは

フレンド派は17世紀半ば、イングランドのジョージ・フォックスにより、湖水地方で誕生しました。ピューリタンの流れの中でも、とくに会衆主義といわれる自由と平等を重んじる気風を最も徹底して追求した教派で、クエーカーという別称もあります。

クエーカーは歴史的平和教会とも呼ばれるように、フレンド派の人々は歴史的にさまざまな平和運動や奉仕活動に従事してきました。1947年にはその活動の功績が認められ、アメリカ・フレンズ奉仕団とイギリス・フレンズ協議会がノーベル平和賞を受賞しています。

教育理念

私たちの学園は、ジョージ・フォックスの言葉“Let Your Lives Speak”をモットーに、あらゆる権威・伝統からの「自由」、神の前での「平等」、粘り強い「対話」、絶対的「平和主義」という普遍的な価値観を共有する共同体です。

普連土学園は1887年(明治20年)、フィラデルフィアのキリスト教フレンド派の婦人伝道会によって派遣されたジョーゼフ・コサンド、サラ・コサンド夫妻によってその基(もとい)が据えられました。これは当時アメリカに留学中だった新渡戸稲造(日本人初のクエーカー)と内村鑑三(無教会主義の創始者)の慫慂(しょうよう)によるもので、140年近くにわたりキリスト教による人間形成を教育基盤としてきました。

校名の「普連土」という漢字は、学農社の創設者であり青山学院創設者の一人でもある農学者 津田仙(津田塾大学の創設者 津田梅子の父)により「普(あまね)く世界の土地に連なるように」という祈りをこめて考案されたものです。

フレンド派(クエーカー)とは

フレンド派は17世紀半ば、イングランドのジョージ・フォックスにより、湖水地方で誕生しました。ピューリタンの流れの中でも、とくに会衆主義といわれる自由と平等を重んじる気風を最も徹底して追求した教派で、クエーカーという別称もあります。

クエーカーは歴史的平和教会とも呼ばれるように、フレンド派の人々は歴史的にさまざまな平和運動や奉仕活動に従事してきました。1947年にはその活動の功績が認められ、アメリカ・フレンズ奉仕団とイギリス・フレンズ協議会がノーベル平和賞を受賞しています。

教育理念

私たちの学園は、ジョージ・フォックスの言葉“Let Your Lives Speak”をモットーに、あらゆる権威・伝統からの「自由」、神の前での「平等」、粘り強い「対話」、絶対的「平和主義」という普遍的な価値観を共有する共同体です。

撮影:2025-06-04

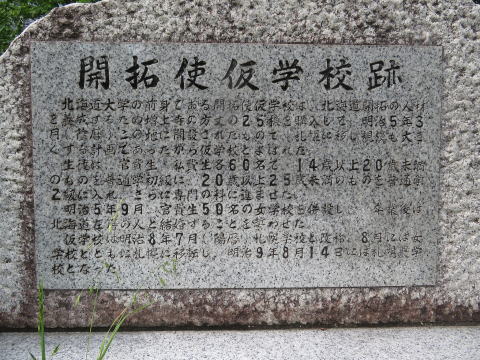

都営地下鉄三田線御成門駅A6出口脇の

芝公園入口を入って直ぐ右手に設置

開拓使仮学校跡碑が都営地下鉄三田線御成門駅A6出口脇の芝公園入口を入って直ぐ右手に設置されている

開拓使仮学校跡碑(碑面)

開拓使仮学校跡

北海道大学の前身である開拓使仮学校は、北海道開拓の人材を養成するため増上寺の方丈の25棟を購入して、明治5年3月(陰暦)この地に開設されたもので、札幌に移し規模も大きくする計画であったから仮学校とよばれた。

生徒は、官費生・私費生各60名で、14歳以上20歳未満のものを普通学初級に、20歳以上25歳未満のものを普通学2級に入れ、さらに専門の科に進ませた。

明治5年9月、官費生50名の女学校を併設し、卒業後は北海道在籍の人と結婚することを誓わせた。

仮学校は明治8年7月(陽暦)札幌学校と改称、8月には女学校とともに札幌に移転し、明治9年8月14日には札幌農学校となった。

開拓使仮学校跡碑(碑陰)

北海道大学東京同窓会創立50周年

記念

社団法人東京エルム会認可30周年

平成4年10月

北海道大学東京同窓会

社団法人東京エルム会

花木園に入ると直ぐに目にとまる

左通路は花木園散策路

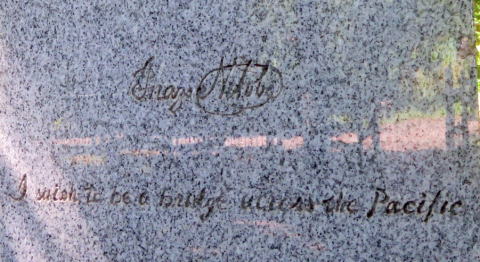

新渡戸 若き日の著名なことば

I wish to be a Bridge across the Pacific

この顕彰碑は、北海道大学が札幌農学校創立から数えて120年を迎えるのを記念し、卒業生を中心とした数千人の篤志家の浄財によって建立された。碑文の一句は、博士の英文著作から引用した。「太平洋の橋にならん」とした、若き日の理想を語ったものであり、サインは直筆である。

1996年10月7日

新渡戸稲造博士顕彰碑建立事業会

発起人代表 堂垣内尚弘

碑文揮毫 丹保憲仁

彫刻制作 山本正道

発起人代表 堂垣内尚弘

碑文揮毫 丹保憲仁

彫刻制作 山本正道

【注】

上記の建立経緯は、像の台座裏面に縦書で記されたパネルがはめ込まれており、ここでは 年数の漢数字をアラビア数字に置き換えた

台座の表面は、新渡戸稲造の直筆で次のとおりと彫られている

Inazo Nitobe I wish to be a Bridge across the Pacific

裏面はめこみの顕彰碑建立趣意

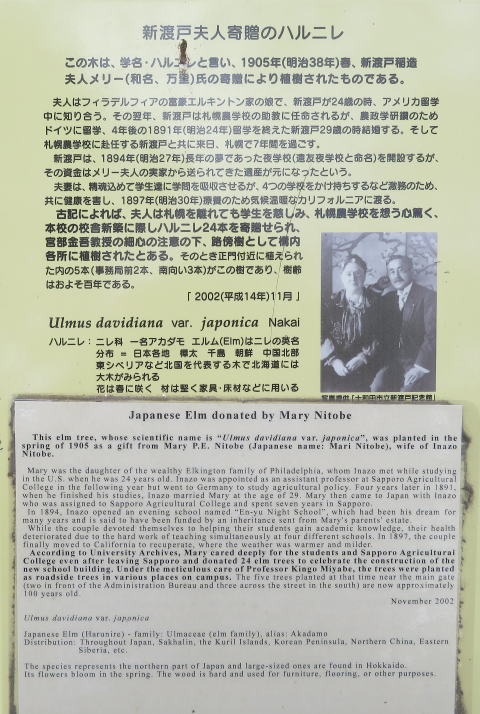

北側の事務局前に新渡戸夫人寄贈のハルニレ

写真右の南側にも同ハルニレ大木

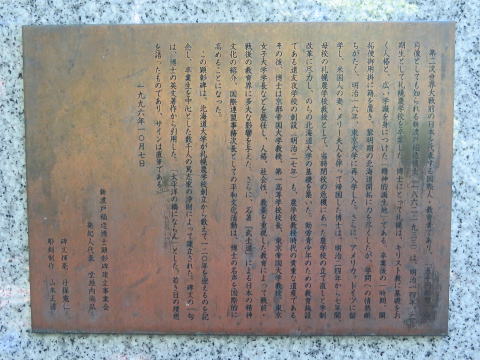

新渡戸夫人寄贈ハルニレの解説板

新渡戸夫人寄贈のハルニレ

この木は、学名・ハルニレと言い、1905年(明治38年)春、新渡戸稲造夫人メリー(和名、万里)氏の寄贈により植樹されたものである。

夫人はフィラデルフィアの富豪エルキントン家の娘で、新渡戸が24歳の時、アメリカ留学中に知り合う。その翌年、新渡戸は札幌農学校の助教に任命されるが、農政学研鑽のためドイツに留学、4年後の1891年(明治24年)留学を終えた新渡戸29歳の時結婚する。そして札幌農学校に赴任する新渡戸と共に来日、札幌で7年間を過ごす。

新渡戸は、1894年(明治27年)長年の夢であった夜学校(遠友夜学校と命名)を開設するが、その資金はメリー夫人の実家から送られてきた遺産が元になったという。

夫妻は精魂込めて学生達に学問を吸収させるが、4つの学校をかけ持ちするなど激務のため、共に健康を害し、1897年(明治30年)療養のため気候温暖なカリフォルニアに渡る。

古記によれば、夫人は札幌を離れても学生を慈しみ、札幌農学校を想う心篤く、本校の校舎新築に際しハルニレ24本を寄贈せられ、宮部金吾教授の細心の注意の下、路傍樹として校内各所に植樹されたとある。 そのとき正門付近に植えられた5本(事務局前2本、南向い3本)がこの樹であり、樹齢はおよそ百年である。

2002(平成14年)11月」

Ulmus davidiana var. japonica Nakai

ハルニレ:

ニレ科 一名アカダモ エルム(Elm)はニレの英名

分布 = 日本各地 樺太 千島 朝鮮 中国北部 東シベリアなど北国を代表する木で北海道には大木がみられる

花は春に咲く 材は堅く家具・床材などに用いる

Japanese Elm donated by Mary Nitobe

This elm tree, whose scientific name is “Ulmus davidiana var. japonica”, was planted in the spring of 1905 as a gift from Mary P. E. Nitobe (Japanese name; Mari Nitobe), wife of Inazo Nitobe.Mary was the faughter of wealthy Elkington family of Philadelphia, whom Inazo met while studying in the U.S. when he was 24 years old. Inazo was appointed as an assistant professor at Sapporo Agricaltural College in the following year but went to Germany to study agricultural policy. Four years later in 1891, when he finished his studies, Inazo married Mary at thw age of 29. Mary then came to Japan with Inazo who was assigned to Sapporo Agricultural College and spent seven years in Sapporo.

In 1894, Inazo opened an evening school named “En-yu Night School”, which had been his dream for many years and is said to have been funded by an inheritance sent from Mary's parents' estate.

While the couple devoted them selves to helping their sutudents gain academic knowledge, their health deteriorated due to the hard work of teachung simultaneously at four different schools. In 1897, the couple finaly moved to California to recuperate, where the weather was warmer and milder.

According to University Archives, Mary cared deeply for the students and Sapporo Agricultural College even after leaving Sapporo and donated 24 elm trees to celebrate the construction of the new school building. Under the meticulous care of Professor Kingo Miyabe, the trees were planted as roadside trees in various places on campus. The five trees planted at that time near the main gate (two in front of the Administration Bureau and three accross the street in the south) are new approximately 100 years old.

Novenber 2002

Ulmus davidiana var, japonica

Japanese Elm (Harunire) - family: Ulmaceae (elm family). alias; Akadamo

Distribution. Throughout Japan, Sakhalin, the Kuril Islands, Korean Peninsula, Northern China, Eastern Siberia. etc.

The specics represents the northern part of Japan and large-sized ones are found in Hokkaido.

Its flowers bloom in thr spring. The wood is hard and used for furniture, flooring, or other purposes.

「遠友夜学校関係資料」は、1964年に遠友夜学校の財団法人が解散する際、札幌市が財団法人から受贈に伴い「遠友夜学校記念室」を設けて資料を展示し、広く遠友夜学校の活動・歴史を紹介してきた。

2014年7月、北海道大学は札幌市から貴重な「遠友夜学校関係資料」575件の寄贈を受け、北海道大学文書館の良好な環境での保存・活用を開始した。

******************************

■大学文書館のリーフレット「遠友夜学校の歴史」がコチラから開きます

■〔展示〕遠友夜学校の歴史が、大学文書館年報第16号の一部としてコチラから開きます(ただし、上部のフルテキスト欄にある[見る/開く]のクリックでPDFファイルがダウンロードされます)

■大学文書館作成の仮目録「遠友夜学校関係資料」が、コチラから開きます

大学文書館では、事前に閲覧を申請すれば「遠友夜学校関係資料」を閲覧できるとのこと、同文書館のWEBページはコチラから訪ねて下さい。

同利用案内はコチラから、同沿革資料(個人・団体等資料)の利用はコチラから訪問を

【注】

北大文書館は、北大正門から真っ直ぐ進んだ後に、やや左に進むと「クラーク会館」があり、その「クラーク会館」正面に向って右手に進んだところにある

本コーナー作成に当たり、大学文書館の山本美穂子様にお世話になりました。有難く御礼申し上げます。本サイト管理人が北大訪問時に、準備不足で文書館を訪ねることができませんでした。

大学文書館は、この右手にある

クラーク会館から北に向う道路の右角に建つ

札幌農学校2期生であった新渡戸稲造らは

クラークに会うことは無かった。しかし、

1期生や教官らからクラークの教えを学んだ

北大札幌キャンパス内には

外に 複数のクラーク像があるという

ウィリアム・S・クラーク像

明治9年(1876年)、北海道開拓の人材を育成するため札幌農学校が開設され、教頭としてアメリカのマサチューセッツ農科大学学長、ウィリアム・S・クラークが着任した。

彼は、わずか9ヶ月の滞在中に精力的に農学校の基礎づくりにはげみ、キリスト教に基づいた教育は学生たちに大きな影響を与えた。

帰国に際し残した

”Boys, be ambitious!” の言葉は、

今なお深い感銘を与えている。

【さっぽろ・ふるさと文化百選】

令和5年3月

札幌市北区役所

令和5年3月

札幌市北区役所

胸像の台座には上から

クラークのサイン

BOYS, BE AMBITIOUS

建物左端前に案内板「宮部金吾記念館」

ハルニレの林での散策を楽しむ家族連れ

散策路の奥に小さく写っている

宮部金吾記念館

宮部金吾(理学博士、1860-1951)は、明治10年札幌農学校二期生として、内村鑑三、新渡戸稲造、南鷹次郎、町村金彌らと学び、業を卒えて東京大学、更にハーバード大学の学位を受け、母校に奉職して今日の北海道大学発展に深く寄与し、北海道、千島、樺太を踏破して北辺の植物研究に携わった。明治16年植物園の設計に参画し、初代園長として永年当園の完成に尽くした。昭和2年退職後も、昭和26年91歳の一生を終えるまでひたすら学究の日を送り、こよなく当植物園を愛された。内に帝国学士院会員として活躍し、外に多くの海外学会の名誉会員に推され、更に昭和21年文化勲章を受章した。

又、青年寄宿舎舎長として有為の青年を育成し、札幌独立教会設立者の一人として敬虔な清教徒の生涯を過ごし、昭和24年90歳の賀に、最初の札幌市名誉市民の称号を受け、市民敬慕の的となった。

平成2年、子息一郎氏の御厚意により遺品が寄贈されたのを機に、博士の薫陶を受けた農業生物学科卒業生を中心として記念館設立の要望が起こり、北大当局、農学部、札幌同窓会の支援を得て、平成3年実現に至った。当記念館はかって博士が講義、研究された札幌農学校植物学教室(明治36年現在の農学部南翼に建築)を昭和17年現在地に移設し、永く園長室、園事務所とした由緒ある建物の一部である。

登録文化財 北海道大学附属植物園庁舎

宮部金吾記念館

1901(明治34)年 竣工

1942(昭和17)年 キャンパスより移築

札幌農学校キャンパスで動植物学講堂として用いられてきた建物の東半部植物学教室部分を移築したものです。1988年まで植物園庁舎として利用されていましたが、1991年に北半分を取り壊し、初代植物園長の宮部金吾博士の遺品を展示収蔵する記念館として利用されることになりました。

博物館旧事務所および便所と同時に、中條精一郎による設計の建築と考えられ、明治末の札幌農学校の建築様式を今に伝えています。

【注】

宮部金吾は、新渡戸稲造、内村鑑三と共に、東京英語学校から校名が変わった東京大学予備門を中退し、札幌農学校2期生に転じた親友同志であった。新渡戸夫人がハルニレ樹木24本を寄贈したときには、宮部金吾がキャンパス内各所に移植を行った。そのハルニレの一部は北大正門近くに現存する。

按針亭管理人が宮部金吾記念館を訪ねたときには、新渡戸稲造に関わる資料が幾つも展示されていたが、撮影が禁じられていた。

中央やや右手奥に写真3の碑と像が写っている

ここは、新渡戸稲造夫妻が創立した遠友夜学校の跡地である

「新渡戸稲造記念公園」と表記のプレート

当壁左後方に右に記す新渡戸の言葉碑がある

☆西側出入口にある表示プレート☆

With malice toward none,

With charity for all.

誰に対しても悪意を抱かず、

すべての人に慈愛の心を持って。

-Abraham Lincoln

☆東側出入口にある表示プレート☆

I wish to be a Bridge

across the Pacific.

願わくは、われ太平洋の橋とならん。

-新渡戸稲造

左碑:「新渡戸稲造の精神を受け継ぐ

札幌遠友夜学校跡地」碑

右像:「学問余(よ)里(り)実行」像

レリーフ「新渡戸稲造萬里子両先生」

写真4の一部を拡大

新渡戸稲造の精神を受け継ぐ札幌遠友夜学校跡地

この土地は、1894年(明治27年)新渡戸稲造が勤労青少年や晩学者のために開設した男女共学の無料の私設夜間教育施設「札幌遠友夜学校」の跡地です。

当時札幌農学校の教授であった新渡戸稲造は、妻メリー夫人の実家に引き取られて育った孤児の女性から遺贈された1000ドルをもとに古家付き土地を購入して学校とし、主に札幌農学校(のち北海道大学)の学生たちが無償で教育に当たりました。女子に対する裁縫等の教育は地域の女性たちが協力しました。1944年(昭和19年)に閉校するまでの50年間に数千人が学び、1000人以上もの卒業生を世に送り出しました。

その後、運営母体の財団法人札幌遠友夜学校から市に無償譲渡されたこの土地に、1964年(昭和39年)札幌市勤労青少年ホームが建設され、1979年(昭和54年)新渡戸稲造博士顕彰会により、札幌出身の彫刻家山内壮夫制作の「新渡戸稲造萬里子両先生顕彰碑」が前庭に建設されました。

そして、2011年(平成23年)レッツ中央(旧札幌市勤労青少年ホーム)が解体されたことをうけて、2015年(平成27年)地域の交流拠点となり新渡戸稲造の精神を受け継ぐ「新渡戸稲造記念公園」として整備されました。

********************************************

「新渡戸稲造の精神を受け継ぐ札幌遠友夜学校跡地」碑の下に埋込プレート2つあり

左下埋込プレート:札幌遠友夜学校跡地 半澤洵書

右下埋込プレート:創立年月日 明治二十七年六月十八日 創立者 新渡戸稲造

立像:「学問余里実行像」(新渡戸稲造夫妻顔レリーフを持つ青年像)

台座に刻まれた文字は、学問余里実行 (学問より実行)

新渡戸稲造直筆で右側から書かれているがココでは左側からで表記

立像の「新渡戸稲造夫妻顔レリーフ」下部に刻まれた文字は

左から「新渡戸稲造萬里子両先生」→レリーフ部分拡大の「写真5」参照

********************************************

【校名に冠した[遠友]の由来】

- 遠友夜学校創設資金には、新渡戸稲造の萬里子(メリ―)夫人の実家(エルキントン家)が孤児を引取って家族の一員として養育した女性が、遺言でメリー夫人に贈った1000ドルの遺産に加え、メリー夫人の弟ジョセフやフィラデルフィアのクエーカーの友人らから寄せられた浄財が当てられた。このように、遠くアメリカに住む友からの支援があったことを踏まえて「遠友」を冠した校名としたが、孔子の「朋有り、遠方より来たる、亦た楽しからずや」に通じるものといえる

- 新渡戸稲造が生涯の座右の書とした『サーター・レザータス』(衣服哲学)の著者であるトーマス・カーライル(1795-1881)から「トーマス」を貰って「遠益(ト―マス)」と名付けた長男(誕生8日で夭逝)の名から1字を採ったものでもある

【遠友夜学校関係資料】

北海道大学大学文書館の資料「遠友夜学校略史―50年の変遷―」によれば

- 「遠友夜学校関係資料」は、1964年に遠友夜学校の財団法人が解散する際、札幌市が財団法人から受贈に伴い「遠友夜学校記念室」を設けて資料を展示し、広く遠友夜学校の活動・歴史を紹介してきた。

- 2014年7月、北海道大学は札幌市から貴重な「遠友夜学校関係資料」575件の寄贈を受け、北海道大学大学文書館の良好な環境での保存・活用を開始した。

- ⇒北大文書館の遠友夜学校関係資料

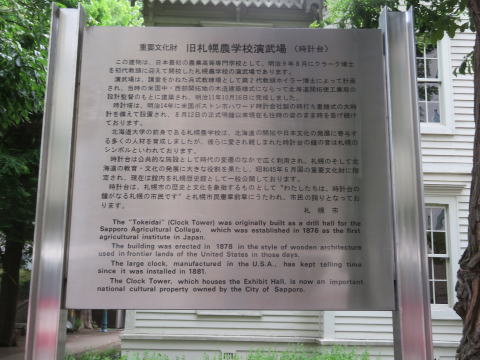

重要文化財 旧札幌農学校演武場 (時計台)

この建物は、日本最初の農業高等専門学校として、明治9年8月にクラーク博士を初代教頭に迎えて開校した札幌農学校の演武場であります。

演武場は、講堂をかねた兵式教練場として第2代教頭ホイラー博士によって計画され、当時の米国中・西部開拓地の木造建築様式にならって北海道開拓使工業局の設計監督のもとに建築され、明治11年10月16日に完成しました。

時計塔は、明治14年に米国ボストン市ハワード時計会社製の時打ち重錘式の大時計を備えて設置され、8月12日の正式鳴鐘以来現在も往時の姿のまま時を告げ続けております。

北海道大学の前身である札幌農学校は、北海道の開拓や日本文化の発展に寄与する多くの人材を育成しましたが、彼らに愛され親しまれた時計台の鐘の音は札幌のシンボルといわれております。

時計台は公共的な施設として時代の変遷のなかで広く利用され、札幌のそして北海道の教育・文化の発展に大きな役割を果たし、昭和45年6月国の重要文化財に指定され、現在は館内を札幌歴史館として一般公開しております。

時計台は、札幌市の歴史と文化を象徴するものとして “わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です”と札幌市民憲章前章にうたわれ、市民の誇りとなっております。

札 幌 市

The “Tokeidai” (Clock Tower) was originally built as a drill hall for the Sapporo Agricultural College, which was established in 1876 as the first agricultural institute in Japan.

The building was erected in 1878 in the style of wooden architecture used in frontier lands of the United States in those days.

The large clock, manufactured in the U.S.A., has kept telling time since it was installed in 1881.

The Clock Tower, which houses the Exhibit Hall, is now an important national cultural property owned by the City of Sapporo.

【注】

時計台の公式サイトによれば

1903年(明治36)に農学校が移転した際、演武場は当時の札幌区が借り受け、演武場は「時計台」と呼ばれるようになった。1906年(明治39)、札幌区は時計台を買い上げ、道路整備のため時計塔をつけたまま100m程南に曳家、農学校の寄宿舎があった位置にあたり、以後この場所が時計台の安住の地に

創建時の元の場所に近い歩道上に「演武場跡」の石碑が建っている(この碑は、1962年(昭和37)一市民の奉志で建てられたもので、揮毫は農学校19期生星野勇三北海道大学教授の筆による)と伝えている

台座に BOYS BE AMBITIOUS とある

札幌市豊平区羊ヶ丘

クラーク像の台座裏面に次のとおり刻まれている

ウイリアム・スミス・クラーク先生は明治9年秋、開校した札幌農学校の礎えを据えるため開拓使に招かれた。50歳であった。

僅か8ヶ月の間に、フロンティア精神を植えるとともに偉大なる業績と感化を遺し、明治10年4月16日

島松で別れを惜しむ学生に対し馬上から

「ボーイズ・ビー・アンビシャス」少年よ大志を抱け

と叫んで帰国された。

明治19年3月9日、60歳で北米アマストにて昇天される。

在天の霊、希くば安かれ……

昭和51年4月16日

札 幌 市 長 板垣武四

札幌観光協会会長 今井道雄

クラーク博士が別れを告げたのは、ここ羊ヶ丘ではなく、上記の「島松」とのこと、北広島市のWEBサイト「旧島松駅逓所(国指定史跡)」および札幌市清田区にある「あしりべつ郷土館」の公式サイトを参照ください。

後者のWEBサイトによると、クラークが別れを告げたとき、島松駅逓所は現在の恵庭市側にあって現在の北広島市側にはなかったとするものです。

なお、北広島市側の旧島松駅逓所跡にはクラーク碑が建ち、上部にクラーク博士顔のレリーフがある。

島松のクラーク記念碑

写真提供:釜澤克彦

撮影:2019-05

クリックで4倍の写真が開きます

旧島松駅逓所

写真提供:釜澤克彦

撮影:2019-05

クリックで4倍の写真が開きます

写真1の中央に写っている高い碑が

島松の「クラーク記念碑」

(碑の上部に) クラークの顔レリーフ

(レリーフの下に) BOYS

BE AMBITIOUS

W.S.CLARK

1877 4 16

(縦書で) 青年よ大志を懐け

ウヰリアム、エス、クラーク

島松の「クラーク記念碑」

(碑の上部に) クラークの顔レリーフ

(レリーフの下に) BOYS

BE AMBITIOUS

W.S.CLARK

1877 4 16

(縦書で) 青年よ大志を懐け

ウヰリアム、エス、クラーク

なお、札幌市清田区にある「あしりべつ郷土館」の公式サイトによれば、裏面に次のとおり刻まれているという

偉人クラーク博士、訣別に当り、千古の金言を叫びしは実にこの地なり

建碑、これを記念し、青年の奮起を望む

昭和二五年一一月 クラーク奨学会

発起人代表 宮部金吾 設計製作 山内壮夫

石師 五十川恵勇

◆大島正健著、大島正満・大島智夫補訂『クラーク先生と その弟子たち』1991年2月1日 新地書房刊(以下、改訂増補版と記す)によると、クラークの別れの言葉は「BOYS BE AMBITIOUS」の後に「like this old man」が続く

◆クラークの別れの言葉が、前半部分に簡素化されて広まったのは、札幌農学校1期生の大島正健が旧制甲府中学(現甲府一高)の校長であった1901-1914年に「Boys, be ambitious!」を校是とし(現甲府一高でも校是の1つ)石橋湛山らに大きな感化を与え、さらに 大島正健が、病床にあって口述し、長男大島正満が筆記のうえ、1937年7月に帝国教育会出版部から上梓した『クラーク先生とその弟子達』から、 戦後1947年の学制改革で誕生した新制中学2年用の国語教科書『中等国語 二 2』に、「クラークらが乗船した玄武丸の小樽入港から、島松の別れでの “Boys be ambitious!” まで」が「クラーク先生 」として採録され、全国に広まった。

ここ島松の「クラーク記念碑」建立発起人代表で札幌農学校2期生の宮部金吾は、大島正満から文部省教科書に「クラーク先生」として採録される旨の報告を受けていた

◆クラーク博士が別れを告げた1877年(明治10年)時の島松駅逓所は、このクラーク記念碑が建っている北広島市側ではなく、島松川の反対の恵庭市側であったと、札幌市清田区にある「あしりべつ郷土館」の公式サイトは説き、そのことを北広島市教育委員会公式サイトでも次項のとおり実質的に認めている

◆北広島市教育委員会公式サイトでは「旧島松駅逓所(国指定史跡)」にて 次のとおり説明している

島松駅逓所と中山久蔵

島松駅逓所は、明治6年(1873年)に札幌本道(現在の国道36号)の開通に伴い、官設駅逓所として島松川の右岸(胆振国千歳郡島松村、現在の恵庭市)に設置されたのが始まりです。初代取扱人は勇払場所の総支配人でもあった山田文右衛門でした。

明治17年(1884年)からは、現在の北広島市島松で赤毛の栽培に成功し、「寒地稲作の祖」と称される中山久蔵が4代目の駅逓取扱人となり、明治30年(1897年)の島松駅逓所廃止までその経営にあたりました。

◆札幌農学校1期生の大島正健と同校2期生の新渡戸稲造、宮部金吾、内村鑑三らとは親交があり、大島正健は新渡戸稲造について「改訂増補版」に次のとおり記している

「何日の何時に来て呉れ、その日は来客を断って君を待っている」という呼び出しを私はしばしば受取った。君は私を話し相手にほしかったのである。

新渡戸稲造旧邸ゆかりの石灯籠

写真2と同じ石灯籠であるが撮影地点が違う

新渡戸稲造旧邸ゆかりの石灯籠の案内板

提供を受けた写真をトリミング

新渡戸稲造旧邸ゆかりの石灯籠

写真1と同じ石灯籠であるが撮影地点が違う

写真3に写っている案内板に記載された内容は次のとおり

新渡戸稲造旧邸ゆかりの石灯籠

(東京都小石川区小日向台町一ノ七五)

加藤武子様 寄贈

平成8年7月

新渡戸稲造旧邸ゆかりの石灯籠

(東京都小石川区小日向台町一ノ七五)

加藤武子様 寄贈

平成8年7月

- 石灯籠は、盛岡市先人記念館の入口に近い屋外に 1996年7月に設置されました

- 上掲の写真1~3は、盛岡市先人記念館が2025年6月27日に撮影したものです

- 上掲写真をクリックすると 新しいウィンドウで4倍の大きさの写真が開きます

- 上掲の案内板に記された「区」と「台」は、旧字体ですが、新字体に置き換えました

- 上記案内板に記された住所は 新渡戸稲造旧邸焼失時のものです

- 往時の新渡戸稲造旧邸(ニトベハウス)の写真へコチラからリンクします

- 東京都文京区の新渡戸稲造旧居跡案内板では、新渡戸が小日向台に住んだのは1904~1933年とするが、通常、新渡戸旧宅とされる建物の完成は1910年であり、先の戦争による1945年5月25日夜の空襲で全焼、残ったのは石灯籠一基だけであったという

- この石灯籠と思われる石灯籠が 加藤武子/寺田正義著『マイグランパ 新渡戸稲造』の口絵写真「小日向台の稲造の家」に写っています

- 加藤武子(1920-2017)は 新渡戸稲造の孫 祖父稲造らと同じ多摩霊園の墓域に眠る